| ポリプテルスの病気についてです。 |

|||||||

| 以下ポリプテルスに起こりやすい症状です。 最初に.・・・・・・・・・・必ず読んでください。 飛び出し・・・・・・・・・文字通り飛び出しについてです。 常備薬・・・・・・・・・・日ごろから所持しておくべき薬の紹介です。 白点病・・・・・・・・・・・・観賞魚でおなじみの白点病です。 鼻管消失・・・・・・・・・・鼻の先端にある管が解けてなくなります。 エロモナス症・・・・・・眼球突出、腹部膨張、腹部に赤い斑点、松かさ (内出血)が現れるなど ポップアイ・・・・・・・・・・眼球突出です。 カラムナリス・・・・・・ 皮膚炎や、いわゆる尾ぐされなどです。 粘膜の異常分泌・・・ 体から白いもやのようなものが分泌されます。 ポリプティー・・・・・・・半透明な白い寄生虫です。 鰭の裂け・・・・・・・・・疾病ではなく外傷に関して。 目の白濁・・・・・・・・・文字通り、目が白くにごります。 細菌性感染症・・・・・・カラムナリスとエロモナスについてもう少し詳しく。 腹部膨張について・・・ 腹部膨張についても少し追記 謎のイボ・・・・・・・・・・ なんだか解りませんが瘤の様な出来物が出来ました。 浮遊病・・・・・・・・・・・・ ずっと浮いてます。 病気じゃない!・・・・・ 病気ではありません。 眼球陥没・・・・・・・・・・・文字通りです。 肌の異常・・・・・・・・・・・体の表面ににきびのようなものが出来る。 体が折れ曲がる・・・・・ ポリプテルスの体が途中からへの字に曲がります。 トラブル・・・・・・・・・・・・・餌を食べない、魚がおびえる。 最終的に思うこと・・・・もうだめと思ったときに読んでみてください。 |

|||||||

最初に ポリプテルスは、一般の観賞魚のかかりやすい白点病などには、かかりにくく、 餌の金魚が綿かぶりや、白点病にかかるような環境でもけろっとしています。 しかし、水槽立ち上げごく初期のアンモニア、亜硝酸塩が検出される環境では、 細菌性の病気、カラムナリス等にかかりやすく、 書籍などで見かける、「ポリプテルスは病気に強い」という言葉にはとらわれず、 ポリプテルスの病気に対する耐性というものを、再認識したほうがよいでしょう。 亜硝酸が検出される=ポリプテルスを病気にしてしまうパターン、というものが大きく分けて、 3通り上げられます。 ■新規水槽の立ち上げ。 熱帯魚の飼育など、特に経験がなく、初めて水槽を立ち上げた場合で、 ろ過が十分でない場合。 パイロットフィッシュ程度の環境では間に合っていた濾過も、 本格的にポリプテルスを迎え入れ、 毎日餌やりなどをしていると、立ち上がりきっていない濾過ががくんと調子を崩します。 このときに亜硝酸塩が発生し、カラムナリスやエロモナスなど重大な病気を患います。 水槽立ち上げ初期には定期的に試験紙などで水質を確認し、 亜硝酸塩が検出されるようであれば、 徹底的に、こまめに水換えすることです。 ■水槽のサイズアップ。 たとえば今まで、60cm水槽で飼育ていた方が、90cm水槽などへサイズアップをされる場合、 パターンとして、60cm水槽を置いていた場所へ準備期間なく、その水槽を撤去したと同時に、 90cm水槽を設置する場合です。 当然種水や、濾材は大きな水槽へ流用しますが、 それだけで立ち上がりきることはまず無理でしょう。 このときに、新規水槽立ち上げと同じように亜硝酸が検出されることがあります。 ここでも上記に挙げた例のように、ポリプテルスを病気にしてしまいます。 ■濾過槽の手入れ。 濾過槽へはヘドロなどがたまるため、定期的な濾過槽の手入れが必要です。 セオリーどおり、飼育水で、部分的に濾材の手入れを週ごとに行うなどしていれば, 問題は起こりにくいのですが、 一度にすべての濾材を手入れしてしまうなどした場合、 濾過のバランスが崩れることがあります。 数例あげましたが、ポリプテルスを病気にする一番の原因は「亜硝酸塩」です。 水質が健全に保たれている場合は、書籍などでよく言われる、 「ポリプテルスは病気にならない」というのは完全に当てはまります。 しかし亜硝酸塩が検出される水槽では、目も当てられないようなことが起こることもあります。 とにかく新規立ち上げ水槽では絶対に気を抜かないことがポイントです。 スレ傷などから細菌感染症にかかることもありますが、 これも水質が悪い場合になることが多く、 健全な環境下ではスレ傷から病気になることはほぼありません。 こなれた水槽を持っているベテラン飼育者で、 定期的に換水など手入れをしている人のところでは、まず病気は起こりません。 打たれ強い環境を手に入れるには、立ち上げてから1年ほどはかかります。 立ち上げ3ヶ月は定期的な水質検査を心がけましょう。 ブリードものの稚魚、幼魚は病気にかかりやすい傾向にあるようです。 セネガルスの腹水病、エンドリケリーのカラムナリスなどはよく見聞きします。 私には原因の特定は出来ませんが、自然界では、病気に弱いものは淘汰されますが、 ブリードでは病気に弱いものでも生き残り流通されます。 管理を怠っていないにもかかわらず、病気になった場合は、 その個体の病気に対する抵抗力が弱かったのかもしれません。 戻る |

|||||||

飛び出しに付いて。 |

|||||||

水槽上部に隙間があれば必ず飛び出します。 上部濾過器のヒーターコードを通す穴や、吐出口など、本当に小さな穴も危険です。 徹底的に穴はふさぎましょう。 個体が大きくなると、1L程度のペットボトルは吹っ飛ばしてしまうくらいの力は十分に持っています。 ガラス蓋は危険ですのでアクリルなどを用い、十分な重石をしましょう。 また、飛び出し後1時間程度なら助かる見込みもありますので、水に入れ、 エアレーションを強くし、 鰓にエアーを通すようにすれば息を吹き返すことがあります。 我が家でも、飛び出し後約一時間ほどの個体が助かったことがありますので、 あきらめずに対処してみるとよいでしょう。 戻る |

|||||||

常備薬 |

|||||||

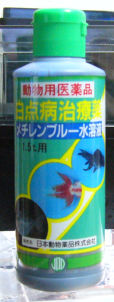

ポリプテルス飼育にはこれだけ常備しておけば困ることはないでしょう。 戻る |

|||||||

白点病 |

|||||||

なりにくいと書いてありますが、何年も飼育してきていきなりなったので驚きました。   治療方法は、他の熱帯魚などと同じ方法で、高温にして、メチレンブルーなどで治療します。 1週間から2週間ほどで治療できるかと思います。 たいていの感染源は餌の金魚などによるものでしょう。 詳しいことは私が書くよりももっと専門的で、図入りで紹介されているサイトなどがありますので、 白点病で検索して調べてみてください。  白点病の金魚 戻る |

|||||||

鼻管消失 |

|||||||

水質の悪化や、皮膚への感染症などにより鼻管が解けてなくなります。 ほとんどの場合は水換えによる水質改善で、また伸びてきますが、 幼魚期にかかった大きな病気による鼻管消失や、壁面へ強くぶつかって損傷した場合、 伸びてこない事例もあります。 戻る |

|||||||

エロモナス症(眼球突出、腹部膨張、腹部に赤斑がでる、平衡感覚を失う、鱗が逆立つなど) |

|||||||

少々見づらいですが、眼球突出と、腹部膨張、赤班を引き起こしたウィークシ−です。 前後、上下左右さえわからないようなふらふらな状態でしたが、 グリーンFゴールドと毎日の換水で生還しました。 発症から完治までに3週間近くかかりました。 治療法ですが、エロモナスの場合、ポップアイを伴うことがあります。 顔面がパンパンに膨らんでいたり、ポップアイになっているなら、即隔離して、 グリーンFゴールド顆粒を、 まず規定量の1/2から投入します。 毎日換水を1/2ほど行い、薄くなった薬品濃度を埋めるために、追加で薬品を投入します。 (量を間違えないよう気をつけてください。) 数日たっても改善されない場合は、徐々に薬品濃度を規定量まで持っていきます。 病状が進行している場合、顔面から腹部にかけてパンパンに膨らみ、腹部に赤斑が現れ、 平衡感覚までなくなってしまいます。松かさを伴う場合もあるでしょう。 平衡感覚がなくなるところまでくれば、かなりの重症ですので、 水換えは一気に行わないで、少量を多回数行います。 薬品濃度は規定量で。 ここまで来ると、長期化しますので、体力的にも精神的にも疲れると思いますが、 がんばって乗り切りましょう。 魚も体力勝負です。平衡感覚が失われるところまで来ると、 まず餌を食べることはありませんが、 水を汚さない餌を適宜、試してみるよう心がけましょう。 下記の「細菌性感染症」にも目を通してください。 戻る |

|||||||

ポップアイ |

|||||||

| エロモナスから起こることが多いと思うのですが、水質悪化が主な原因として眼球が、 出目金のように飛び出します。 ただし、心配性な方もおられるのか、自分の魚がポップアイでは?という相談をよく受けます。 ほとんどの場合、ポップアイかもしれないというあいまいな疑問の場合は、そうではありません。 固体によっては、幼魚期に餌の少ない環境で育ったりした場合、 目が飛び出し気味なものがいます。  この状態で普通の状態です。ポップアイではありません。 ポップアイならもっと出目金のように膨れ上がります。 治療はこまめな水換えとグリーンFゴールド顆粒の規定量の1/2からの治療です。 戻る |

|||||||

カラムナリス |

|||||||

初めのうちはすごく軽い症状で、よく見ると皮膚がただれているような状態でした。 このままポリプテルスの回復能力に任せて、自然治癒するように願いました。 が、ある朝見てみると極端に病状が進行しており、皮膚はぼろぼろにただれ、 尾びれもズタズタになっていました。 ポリプテルスは幼魚のうちは、亜硝酸塩の蓄積によるカラムナリス、 エロモナスなど細菌性の病気にとても弱く 軽い症状のうちは古代魚は薬品に弱いため、 薬品を使用するかどうかという判断も大変難しいところです。 このような状態になったときはグリーンFゴールドなどで薬浴し、 完治するにも結構な期間を必要とします。 また、死亡率も高いため、投薬量、投薬開始時期など大変判断が難しいです。 魚の場合、病気の判断をするのは飼育者本人ですから、薬品の選択ミスも考えられます。 いろんな書籍やサイトを巡り、薬品の裏書などをよく読んで、 自分で正しく判断するしかありません。 上の写真の症状ですが、細菌性の皮膚炎と、尾ぐされです。 カラムナリスの場合、エロモナスと違い、伝染性の強い細菌です。 エロモナスは病魚を別の水槽で薬浴するといいと思いますが、カラムナリスの場合、 他の固体の鰓や、濾過装置内等に強い菌が潜んでいる場合がありますので、 場合によっては、本水槽ごと薬浴して、濾過器も回してください。 濾過細菌へのダメージも心配でしょうけれども、それよりも病原菌の方が恐ろしいです。 濾過材に薬品濃度を下げられてしまいますので、定期的に換水、 追加で薬品の投入を行ってください。 1個体だけが調子が悪く、ほかの個体がなんともないのであれば、病魚だけ隔離します。 グリーンFゴールドの効き目は4日ほどですが、 この病気の場合たくさんの体液を分泌することがあるので、 場合によっては、毎日とか、2日に一回などこまめな換水が必要になるかもしれません。 ウールやスポンジなどたくさんの体液が絡みついて、水が通らないくらいになることもあるので、 物理濾過部分のこまめな手入れも必要です。 当然水換えを行えば、水を抜いた分量だけ、薬を追加します。 このようなこまめな換水を行ったほうが、4日間どぶ付けにしているよりも、 病気から回復する見込みが高いように思います。 餌は食べるなら与えてください。 戻る |

|||||||

粘膜の異常分泌 |

|||||||

| ポリプテルスの全身、あるいは一部から、もやのような白い体液が大量に分泌されます。 私の経験では体液が水流によって水槽の片隅に固まり、 半日でテニスボール大の大きさの体液が分泌したことがあります。 体液が大量に分泌された場合、皮膚を覆う幕がはがれているということですので、 それによりほかの病気を発病する可能性もあります。 隔離水槽で毎日1/4程換水し、分泌された体液を捨ててください。 固体に体力がありそうで、分泌が激しい場合、朝、夜1/4水換えしてください。 体力がない場合は、環境の変化に弱いため出来るだけ少量多回数の換水を行います。 一度に大量の換水を行うと、最悪死につながることがある為、注意して行ってください。 戻る |

|||||||

ポリプティーについて |

|||||||

ポリプティーについては、即体調に変化が現れるようなこともないので、 そう心配することはありませんが、 1匹感染してるとかなりの割合でほかのポリプにもついています。 胸鰭で体をかいたり(犬が首をかくような動作。しかしこれはカラムナリスや、 白点病でもこのような動作を取りますので、 ポリプティーが目視できてから薬品を選択してください。) 底石などに体をこすりつけたりしたらポリプティーを疑ってください。 濾過槽や砂の中にも混入している恐れがあるので、 本水槽丸ごとの薬浴が必要となります。 私の場合、特に弱ったポリプテルスがいないのであれば、 リフィッシュを規定量の1/2程度投入します。 リフィッシュは濾過へのダメージもありますので、 薬浴中は水質に異常がないか常に気を配ってください。 また、リフィッシュは溶けにくいので、そのまま水槽に投入せず、 ペットボトルなどに少量の水とリフィッシュを入れよく振って 水に溶かしてからその水ごと投入してください。 こうなると、濾過のバランスが崩れ、濾過バクテリアが死亡し、 亜硝酸塩の蓄積を招きかねません。 亜硝酸塩の蓄積によるエロモナス症などの発症の恐れがありますので、 必ず定期的に換水し、約2週間ほどでポリプティーを退治できると思います。 薬を投入しなくなったあとも濾過が不安定になる恐れがあるので、 しばらくは水質をチェックしたほうが賢明です。   ---------------------------------------------------------------------- 追記 と、全面的にリフィッシュを推薦していましたが、ここのところ考えは異なります。 日本淡水魚を飼育しているものにとってはリフィッシュ使うのは普通のことなので、 何のためらいもなくポリプにも使っていました。 しかし、リフィッシュはポリプに対してはやはり強すぎるように感じます。 ポリプティー退治にはグリーンFゴールド顆粒を使うべきです。 ただし、濾過器を回しているため薬品濃度が薄まりますので、定期的に換水、 投薬を行ってください。 ポリプティーの場合、メインタンクごとの薬浴になることがほとんどでしょうから、 もちろんタンクが大きいほど薬の容量が必要になりますよね。 300Lとか500Lの水にグリーンFゴールドというのはどうしても効率が悪いので リフィッシュに頼らないといけないと思います。 この場合、リフィッシュはいくら振ってもどうしても水に溶けにくいので、 ペットボトルなんかに入れてシェイクしてから水槽へ入れても、 雪が舞うようにリフィッシュがばら撒かれ、ポリプの体に雪が積もるように降り注ぎます。 このときにどうしても肌荒れになりやすいので、 二次感染などには気をつけなくてはいけませんね。 小型水槽では、薬品濃度の調整がしづらいため、90cm以下の水槽ならグリーンFゴールド、 それ以上ならリフィッシュと使い分ければいいと思います。 グリーンFゴールド顆粒は、リフィッシュに比べ非常に時間がかかります。 リフィッシュなら2日のところグリーンFなら2週間といった感じです。 経験が豊富ならリフィッシュですばやく退治することが可能ですが、自信がないなら、 時間をかけてより魚にやさしい薬を使うことが賢明だと思います。 戻る |

|||||||

ひれの裂けなど |

|||||||

心配することはありません。 この程度なら2週間前後で完治します。  ただし、老成固体の場合、人間と同じで治療には時間がかかります。 体に付いた傷や、鰭の裂けなどは若い頃の方が直りが早くなります。 ただし、治りにくい裂け方があります。 スパッと切れ目が入ったような裂け方は治りにくく、 鰭の一部がなくなってしまったような裂け方の方が治りやすいです。 場合によっては数ヶ月も治らないこともあります。 戻る |

|||||||

目の白濁 |

|||||||

眼の白濁 擦れによるものと水質の悪化によるものがあります。 こまめな換水で気がついたら治ってるというくらいの病気です。 が、水質の悪化からきた白濁の場合こまめな水換えをしてやらないと、 病状が進行して、さまざまな合併症状を引き起こし、最悪死にいたります。 断言は出来ませんが、片目だけ濁っていれば擦れの場合が多く、 両目が濁っているようなら、水質悪化や、水質の急激な変化から来たものと考えてください。 水質の悪化、スレなどによる目の濁りの場合、初期の段階であれば、特別薬を使わず 、水換えをこまめにしてやって、様子を見てください。 入荷して間もない固体は、ストレスや、水質の悪化、すり付け、さまざまな原因でしょうが、 目が白濁している固体を良く目にします。 眼球をさまざまな角度から見て、目の芯の部分まで真っ白に濁っており、 黒目が見えない状態であれば、失明している可能性があります。 眼球を覆う幕の部分だけが白濁しており、黒目がうかがえるようであれば、 改善する見込みが高いです。 軽い症状のときは1週間ほどで治るのですが、場合によっては数ヶ月間、 薄く白濁したままなかなか直ってくれないこともあります。 上記のエンドリは、流木か何かにこすり付けてしまったようです。 2,3日で治りました。 戻る |

|||||||

|

|||||||

謎のイボ |

|||||||

| ある日突然、ザイールグリーンのあご先にいぼのようなものができていました。 最初はあご先をぶつけた怪我かな?と思っていましたが、 できもののように突出して膨らんでおり、ちょっと違うな??ということで、 1ヶ月ほど様子を見てみようと、しばらく観察してみましたが、 そのまま治らなかったので思い切って、 切除することにしました。  下あごにこぶのようなものが出来ています。 下あごにこぶのようなものが出来ています。魚体へのダメージが少ないように濡れたタオルの上におきます。  素手でつかむと粘膜がはがれて魚体へは良くありませんのでタオルでそっと包み込み、 鋭利なカッターで切除します。  なんだか、カエルかトカゲのようですね。  切り取ったイボです。  傷跡から細菌性感染症にかかるといけないので、 グリーンFゴールドを塗りこんで水槽へ戻しました。 1週間ほどで直ってくれるかな?  切除から4日後ほぼ治癒。 戻る |

|||||||

浮遊病 |

|||||||

| 見出しを見て何のこと??と思われた方も多くおられるかもしれませんが、 病気ではありません。 メールやBBSでよくポリプが水面に浮いたままになっていると質問を受けるのですが、 バランスがおかしいとか、潜りたくても潜れないといった場合でない限り、 心配することはありません。 浮いていたいんです(笑 浮かしておいてあげてください(笑 パルマスやオルナティーなどはよくボーっと浮いていることがありますが、 エンドリやラプラディーなどは、あまりこういう行動はしません。 (幼魚期を除く) 種の性格によって普段の行動は違ってくるので、エンドリなどがもし浮いていたら、 何らかの兆候かもしれませんので、よく観察してください。 どの種でもよく、濾過器の給水パイプなどに寄りかかっていることがありますが、 擬態やスプークといった行動です。  戻る |

|||||||

病気じゃない! |

|||||||

| 時々メールをいただくんですが、尾びれの付け根が赤くなってるけど、何かの病気ですか? というメールです。  病気ではありません。 ご安心ください。 戻る |

|||||||

眼球陥没 |

|||||||

| 文字通り眼球が飛び出るのとは反対に陥没します。 多くの原因は、輸送などのストレスから来るものです。 時間とともに回復する場合がほとんどですので、これといった治療は施す必要はありません。  戻る. |

|||||||

肌の異常 |

|||||||

水質の悪化が原因で、体表ににきびや吹き出物のようなものが表れます。 放置するといろいろな病気へ進行するので、早めの対処が必要です。 底石などに汚れが蓄積すると起こることが多いように思いますので、 水槽のお手入れを。 戻る. |

|||||||

体が折れまがる。 |

|||||||

ポリプテルスの体が、への字に折れ曲がることがあります。 ■内臓疾患などで、臓器が腫れ、他を圧迫して体が折れ曲がる。 この場合、もともと内臓が弱かった固体か、餌があっていない、 または古くなっていたことが考えられます。 また、同時に、泳ぎが不安定になり、水面に浮かびっぱなしになることも多いのが、 この病気の特徴です。 餌を数日間抜くと治ったという例もあります。 この場合の解決策で一番は餌を抜くことでしょうか。 ■骨格異常 これは先天的に、骨格が曲がっていた。または、 飼育しているうちに初めはほとんど気にならなかったものが、 だんだんと折れ曲がってくるなどです。 この場合の解決策というものがなかなかありません。 後天的に骨格異常が出た場合も餌に大きく関係していることが多いようです。 だからといって、餌を改善するなどしても、もう時すでに遅しです。 成長期に極端に食べさせすぎて、骨格異常が出るということを聞いたことがありますが、 きちんとえさの管理をしていても曲がる個体は曲がります。 ■カラムナリスによる異常な腫れ。 重症なカラムナリスの場合、患部が極端に盛り上がり、体が歪んでいるように見えます。 この場合は、ヒレがばさばさに溶けていたり、 幹部が真っ赤になるので判別が出来ると思います。 解決策としては、なかなか完治は難しいのですが、 カラムナリスの対処法で生存率は上がると思います。 以上3点ほど挙げましたが、どのパターンも治療ということは非常に難しいです。 薬品でかんたんに治ってくれるものではなく、固体の体力に任せるしかありません。 (比較的薬品が有効なのは、カラムナリスの場合だけです) また、一度歪んでしまった体は、ほとんどの場合元に戻りません。 買う前に少しでも異常がないかチェックすることと、餌の管理、水質の管理が重要です。 戻る. |

|||||||

トラブル |

|||||||

| ■餌を食べない ペットショップから家につれて帰ってきて、導入初期1週間ほどは環境になれずに、 なかなか餌を食べてくれない場合があります。 この場合、飼育者があせっても仕方ありませんので、環境に慣れるまで、 好んで食べそうな餌を与えます。 キャットや牛はつなど、固形のものの場合、その場で食べないかもしれませんが、 翌朝にはなくなっていることもありますので、一晩様子を見る形での餌やりをしてみてください。 (ただし、水を汚すやり方ですので、濾過がきっちり効いている環境で行ってください。 ほんの少量を! 翌日に餌が残っていたら即座に取り出し、以降続けないでください。) 明かりを消し、人の気配を消すことも効果的です。 また、病中、病後はなかなか食欲がなく、拒食する場合があります。 体力を持ち直して餌を食べだす場合は問題ありませんが、 そのまま何ヶ月も拒食するような場合は、もうダメかもしれません。 また、食欲には、波があります。 よく食べていたのに、ぱたりと食べなくなったりというのはよくあることです。 いろいろと手を変え品を変え食欲をそそってみてください。 いずれはまた食べだしますので、この場合はそれほど心配しなくともよいでしょう。 1ヶ月くらい餌を食べたところを見たことがないという場合もありますが、 そのうち食べますので。 拒食には混泳魚同士のストレス、周囲が騒がしいなど、ほかに原因がある場合がありますので、 じっくり環境を見直す必要もあるでしょう。 ■魚がおびえる。 人影などが水槽に写ったとたんに魚がびっくりして、 壁面に激突するほど跳ね回ることがあります。 人なれしてないこともありますが、人なれしていても、 いきなり視界に何かが入ったらびっくりするのは人間と同じで、魚もびっくりします。 また、周囲の環境も見直し、あまりに驚くようであれば、 鑑賞面以外をバックスクリーンなどで覆うような工夫もしてください。 シェルターなどを入れる手段もありますが、ますます人なれしにくくなり、 その場は暴れないかもしれませんが、 前面に出てこなくなったり、観照的に泳いでくれなくなったりと、いいことはありません。 この場合のシェルターは、さりげなく流木や水草などを配置して、 水槽内を綺麗に飾るのとは意味が違います。 上記、共通にいえることは、 1、小さな水槽。 2、無理な混泳。 が大きな理由に挙げられます。 大型シクリッドや、ナイフフィッシュのような気の荒い魚と混泳していたり、 小さな水槽に何匹ものポリプを詰め込んでいると、気後れ、 食べ遅れをする個体が必ず出てきます。 また、おびえやすくもなります。 一番の解決策は、混泳の解除、水槽のサイズアップです。 |

|||||||

最終的に思うこと。 |

|||||||

| ポリプテルスは、いきなりもうだめって状態になるのではなく、病気になるときは、 どこかに初期症状が表れることがほとんどです。 この場合、ほとんどの病気が多回数の水換えで対処が出来ます。 1週間も続ければ改善される場合が多いと思います。 しかし、思うように改善されず、病状が進行した場合は、 思い切って薬を使うことをお勧めします。 ポリプテルスを含む古代魚は、どこにでも「薬に弱い」と書かれており、 脳内に焼きつくほど目にしていると思います。 そのため薬を使うことを躊躇し、ますます病状が悪化することもあると思いますが、 病状が進行したポリプテルスには、最悪の事態も覚悟し、 薬浴を開始することが最善の処置かもしれません。 いきなり規定量の薬を使うのはためらわれますが、病状が進行してしまうと、 薬によるダメージよりも、病原菌によるダメージの方が大きいため、徐々に濃度を上げていき、 規定量まで持って行きます。 薬品と塩の併用で、効果が現れることもあります。 ただし塩分濃度は薬品の注意書きをよく読んで、 必要以上に投入しないように気をつけてください。 (エロモナスの活動可能塩分濃度は4%ですが、 いきなり4%の塩を投入するというのは大変危険です。 塩だけで治そうとせずに、薬品を使うほうが安全です。) うちで飼育しているポリプテルスも、あっという間に調子を崩した固体に対しては、 ものの数時間で死にいたり、何の手を打つことも出来ませんでしたが、 病状が進行しても死ぬことなく行き続けるだけの体力を持っている個体に対しては、 規定量の半分からの薬浴から、徐々に濃度を上げていき、 規定量の薬浴でやっと回復した固体もいます。 病状が進行しても生きているだけの体力を持ったポリプテルスは、 少々の薬品が原因で死ぬことはないと私は思っています。 ですがそれは、病中の話であって、数年後にどこかに異常が出ることも考えられます。 矛盾していますが、あくまで、今乗り切るための薬であって、 簡単に使用してはならないものだとも思います。 戻る |

|||||||

| TOP |