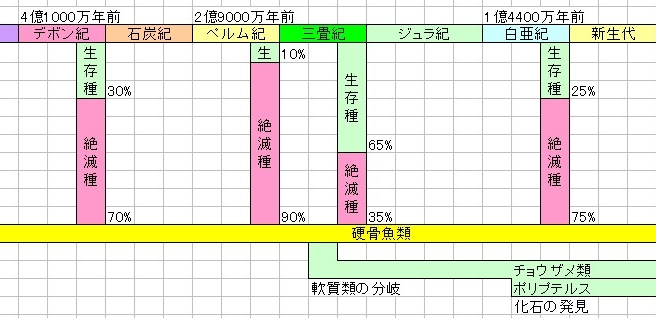

| ポリプテルスの歴史 ポリプテルスは、「古代魚」といわれるだけあり、かなり古い地層から化石の発見がされています。 ポリプテルスの発見された最古の化石は白亜紀中期から後期のもので、 ポリプテルスの属する軟質類の出現は、約2億4800万年前の三畳紀あたりに、 条鰭綱から分岐したとされています。 各紀の終わりには、大規模の絶滅が起こっており、 ペルム紀末期の絶滅は、生物の90%が絶滅するという悲惨なもので、 恐竜が絶滅した白亜紀末期の絶滅種が75%であることを考えると、 水生生物がとてつもない環境を潜り抜けてきたことがわかります。 オルドビス紀に誕生した硬骨魚類から考えると、オルドビス紀末期の絶滅、 デボン紀末期の絶滅、ペルム紀末期の絶滅、三畳紀末期の絶滅、白亜紀末期の絶滅。 と、異常なほどの環境を潜り抜けてきたことがわかります。  上記の表は、ポリプテルスを軟質類に含めた場合の説です。 上記の表は、ポリプテルスを軟質類に含めた場合の説です。デボン紀出現の説が広く知られているようですが、最古の化石が白亜紀のものであることなどで、 意見が分かれるようです。 デボン紀に出現したとされるのは、南米大陸からもポリプテルスの祖先の化石が出土しており、 大陸移動でアフリカ大陸が切り離された時期から推測されたものでしょう。 デボン紀に出現したとすれば、これだけの大絶滅が繰り返される中、今日まで行き続けてきた魚。 そうたやすく死ぬ気がしませんね。 2008年8月にさかなくんが子供向けの魚の特番に出演していて、その中で、チラッと、 アンソルギーが出てきました。そのテレビでは、 「ポリプテルスは5000万年以上前から姿を変えていない」と紹介されていました。 ということはポリプテルスの形質が完成されたのは、 新生代に入ってからということになるのでしょうか。 あらゆるところで、デボン紀に出現したと紹介されていますが、 あくまでポリプテルスの祖先の出現がデボン紀で、ポリプテルス自体の出現はやはり、 白亜紀以降ということになるのでしょうか。 また、陸に上がることになった初期の魚類として紹介されることが時々あるようですが、 最初に陸に上がった魚類で、有力な説は、ユーステノプテロン、 ディプノリンクスといった肺魚の仲間で、 ポリプテルスとはまったく別の系統のものです。 ということを踏まえてもまったくのど素人である私には、誰のどの説が正しいのかよくわかりません。 さて、硬骨魚類の進化を見てみましょう。 硬骨魚類は海水から出現し、汽水、淡水域へ進出、 また海水へと戻り、そこからさらに海水へ適応したもの、淡水へまた進出したものがいます。 また、初期の硬骨魚類であるパレオニクス類には肺に近いものを持っており、 鰾(浮き袋)から肺へ進化したのではなく、肺から鰾へと進化したようです。 デボン紀は生命体(植物を除く)がようやく陸上へ上がる両生類の誕生した年代です。 両生類は四肢をもち肺呼吸をすることが原則で、陸上へ上がれるのですが、乾燥に弱く、 湿地帯からの離脱が不可能。 そして、硬骨魚類が繁栄したデボン紀からさらに2億年のときを経て、中生代 三畳紀に、 爬虫類より恐竜が出現。 後の白亜紀にほぼ現在のポリプテルスの形質が出来上がっているようです。 かのナポレオンがエジプト遠征の折、発見された魚だそうで、 数年後ポリプテルス(たくさんの羽)という名で学会に発表されています。 ポリプテルスの条となるガノイン鱗を持った条鰭類である、 パレオニスクス類のイラストを見たのですが、 ポリプテルスとはまったく異なり、魚としてはかなり優れた遊泳力を持っていたようで、 形状も現代の魚のような形状で、世界中に繁栄していたそうです。 参考fishbase、魚の図鑑、大昔の動物他 チョウザメとポリプテルスを同じ分類としておりますが、椀鰭類などの説もあり、 私は学者でもなんでもないので難しいことはわかりません |

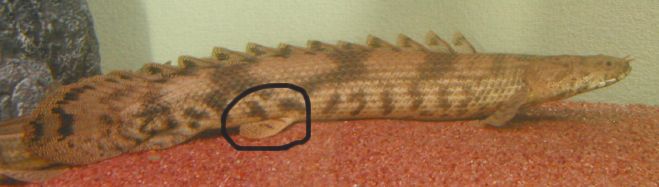

| パーツ 硬骨魚類の多くは河口で栄え、その年代の河口は大雨の際水がにごることが多く、 基本的に水中の溶存酸素量が少かったため、 浮き袋を肺として利用することにより空気中の酸素を採ることを可能とし、 外鰓(ガイサイ)を持つことにより酸素量の少ない水中での酸素供給を可能にした。 この大きく伸びる二本の外鰓(ガイサイ)は幼魚期だけのもので、成長とともになくなっていきます。 栄養状態や環境により、外鰓の残されている期間が異なります。 また、この外鰓は他魚にとってはものすごく魅力的なもので、混泳すると必ず狙われます。 同種間でもかみ合いますが、ダトニオのような魚も必ず突っついてしまうので、 この時期はなるべく他魚との混泳は避けたほうが賢明です。 場合によっては、噛み切られても、ガイサイがまた伸びてくる場合があります。 また、かじられてしまったり、片方だけ長く、片方が短いなど、 見た目に不釣合いでも特に問題が起こることはありません。 ブリードで大量に流通する種については、 栄養状態や環境が悪い状態でストックされることが多く、 比較的小さな頃から外鰓が消失していることがありますが、自宅へ連れ帰り、 豊富な餌やよい環境を整えることにより、また伸びてくることがあります。   上記写真2点、画像提供たけさん。ありがとうございました。 たけさんは数多くのポリプテルスをイトメサイズから育て上げている ベテランアクアリストです。   背中にずらっと並ぶ羽のような背びれ ポリプテルスの名称(多くの羽)の元となるパーツです。 小離鰭(しょうりき)と呼びます。 この小離鰭は種によって大体の枚数が決まってまして、 例外はあるものの種によって7枚とか10枚とか。 この小離鰭で種の特定もある程度できます。 それと合わせて小離鰭の先頭の付け根から、頭の付け根までの鱗の数のことを 「背中線鱗数」といい、この鱗の枚数も種によって大体決まっています。 小離鰭と背中線鱗数を数えればどの種か大体の判断はつくことになります。 まあ、ポリプテルスの場合、ほとんどぱっと見でわかるものが多いので、 特に変わった固体以外では、この数を数えることなく種の特定は出来ます。 詳しく枚数など知りたい方は書籍やほかの方のサイトなどをご覧ください。 私は、意味も無く小離鰭と、背中線鱗数をほとんどの種を数えました。 本に載ってある通りの枚数で意味も無く感心してしまいました。 (ちなみにこの小離鰭は、特徴的とはいえポリプテルスにしか備わっていないものではなく、 私たちの身近な鯖などにも小離鰭は存在します。名前もそのまま小離鰭です。) 鰓蓋後方にある鰭が胸鰭で、現代の魚とは異なる特徴的な形態をしています。 丸印で囲んである鰭が、はらびれです。 近縁種のアミメうなぎにはこのはらびれがありません。 次に雌雄の判断の元となる尻びれ、 太いほうがオスで、細いほうがメスです。   セネガルスのオス セネガルスのメス 最後部には立派な尾びれがあり、 体はひし形のガノイン鱗と呼ばれる硬い鱗に守られています。  |

| まだ書きかけの未完成のページで大変申し訳ないです。 どうしてもこの項目は本の書き写しになってしまうので、 自分なりに解釈できたときに更新して行きます。 |

TOP |